「自分の車に合うホイールサイズがわからない…」

「インチアップしても車検に通るの?」

「タイヤとホイールの相性ってどう調べればいい?」

ホイール選びに関して、こうした不安や疑問を抱える方は少なくありません。

実際、ホイールサイズを間違えるとタイヤが取り付けられないだけでなく、走行時の安定性や安全性が損なわれることもあります。さらに、場合によっては余計な出費が発生したり、車検に通らなくなることもあるため、非常に注意が必要です。

この記事では、そうしたトラブルを防ぐために、「車に合うホイールサイズの正しい選び方」を初心者にもわかりやすく解説します。

具体的には、以下のようなホイールサイズの見方、確認方法、適合条件、注意点などを丁寧に解説し、どんな車でも失敗なく選べるようになることを目指しています。

これからお伝えする内容を理解することで、安全性を確保しながら理想のホイール選びができるようになります。

- ホイールサイズの見方と用語の意味(リム幅・オフセットなど)

- 車種に合うサイズを調べる方法と注意点

- タイヤとの正しいマッチングの考え方

- インチアップ・ダウン時に気をつけるべきポイント

この記事を読めば、自分の車にぴったり合うホイールサイズを自信を持って選べるようになります。

見た目を変えたい方も、安全性を重視したい方も、基本を理解すれば迷いません。最終的には、走行性能や見た目、維持費まで含めたトータルバランスの良い選択ができるようになります。

また、モビフルパーツでは中古のホイールを多数取り扱っています!

古物商許可を取得した業者が出品しているので、高品質な中古のホイールを適正価格で購入できます。

そのほか、ホイール以外にも約30万点の車の中古パーツを取り扱っているので、気になる方はぜひチェックしてください!

ホイール

¥ 7,700

ホイール

¥ 5,500

ホイール

¥ 5,500

ホイール

¥ 6,600

ホイール

¥ 7,700

ホイール

¥ 4,400

ホイール

¥ 6,600

ホイール

¥ 22,880

ホイール

¥ 19,580

ホイール

¥ 3,520

ホイール

¥ 24,420

ホイール

¥ 24,420

ホイール

¥ 5,500

ホイール

¥ 6,600

ホイール

¥ 4,950

ホイール

¥ 7,700

ホイール

¥ 12,210

ホイール

¥ 4,400

ホイール

¥ 5,500

ホイール

¥ 6,600

ホイール

¥ 30,470

ホイール

¥ 12,210

ホイール

¥ 22,880

ホイール

¥ 4,400

タイヤホイール

¥ 83,820

タイヤホイール

¥ 53,350

タイヤホイール

¥ 15,290

タイヤホイール

¥ 24,420

タイヤホイール

¥ 30,470

タイヤホイール

¥ 60,940

タイヤホイール

¥ 15,290

タイヤホイール

¥ 42,680

タイヤホイール

¥ 18,370

タイヤホイール

¥ 12,210

タイヤホイール

¥ 12,210

タイヤホイール

¥ 12,210

タイヤホイール

¥ 30,470

タイヤホイール

¥ 22,880

タイヤホイール

¥ 9,350

タイヤホイール

¥ 8,800

タイヤホイール

¥ 8,800

タイヤホイール

¥ 9,350

タイヤホイール

¥ 8,800

タイヤホイール

¥ 27,500

タイヤホイール

¥ 21,340

タイヤホイール

¥ 45,760

タイヤホイール

¥ 12,210

タイヤホイール

¥ 22,880

あなたの車にベストなホイールサイズを調べる方法と一覧表

ホイールサイズを誤ると、ホイールがうまく取り付けられない、走行中に振動がする・異音が発生するといった不具合が可能性があります。

そうしたトラブルを防ぐためにも、まず最初に理解しておくべきなのが、ホイールに記載されているサイズ表記の読み方です。

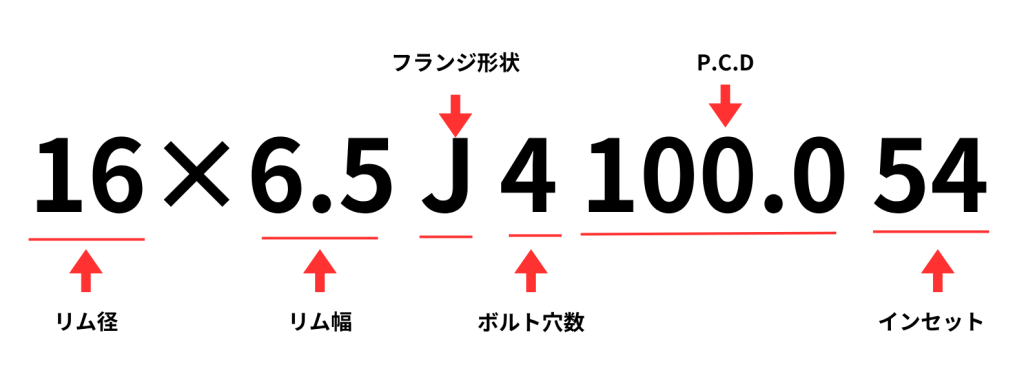

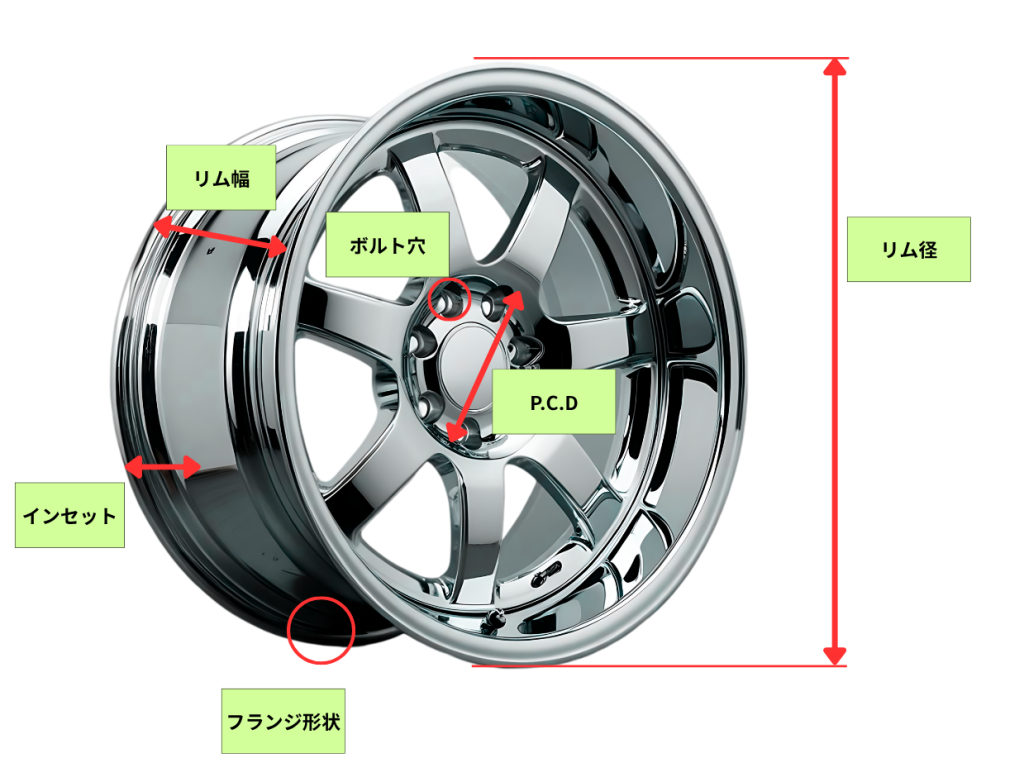

たとえば「6.5J×16+45」という表記には、リム幅・ホイール径・インセット(オフセット)など、装着可否を左右する重要な情報が含まれています。

この表記が何を意味するのかを知らないと、車に合わないホイールを選んでしまう恐れがあります。

数字やアルファベットが並んでいて難しそうに見えますが、それぞれに明確な意味があります。

実際にホイルのサイズはどのように書かれているかを見ていきましょう。

| 表記項目 | 意味と内容 |

|---|---|

| リム径 | ホイールの直径(インチ)。タイヤ内径と一致させる必要あり |

| リム幅 | タイヤがはまるホイールの幅(インチ) |

| インセット | ホイール中心線から取付面までの距離(mm)。ズレると干渉の原因に |

| PCD | ボルト穴の中心を結んだ円の直径(mm) |

| 穴数 | ホイールを固定するボルトの本数。PCDとセットで確認が必要 |

このように、ホイールのサイズ表記には取り付け可否を判断するための重要な寸法情報が詰まっています。

特にインセット(ホイールの中心から取り付け面までの距離)やPCD(ボルト穴の間隔)は、数ミリの違いでも装着できなかったり、走行中のブレや異音の原因になったりするほど重要です。

「少しくらいの差なら大丈夫だろう」と思って軽視すると、車体や足回りの損傷、ハンドリングへの悪影響、最悪の場合は事故のリスクすら生じます。

だからこそ、ホイールを購入する前には、一つ一つの数値が意味する内容をきちんと理解した上で、自分の車に適したものを選ぶことが欠かせません。

次は、実際にこうしたサイズ情報を自分の車でどうやって調べればよいのかをわかりやすく解説していきます。

車種・車両情報から純正サイズを確認する方法

車のホイールサイズには「純正サイズ」と呼ばれる、メーカーがその車の性能や安全性を最大限に引き出せるように設定した最適な寸法があります。

このサイズは、たとえば「カーブを曲がったときの安定感」「ブレーキの効き」「タイヤの摩耗のしやすさ」など、走行性能の多くに関わっています。

だからこそ、基本的には純正サイズに合わせることが最も安心で、安全性の面でも信頼できます。

とはいえ、普段から気にしていないと「自分の車のホイールサイズなんてわからない…」という方も多いのではないでしょうか。特に新車を買ってそのまま乗っている方は、ホイールに関心を持つ機会が少ないかもしれません。

実際に、自分の車のホイルのサイズを確認する方法は以下が挙げられます。

- 取扱説明書:装着サイズが正確に記載されており、信頼性が高い

- 車両ラベル(ドア開口部):運転席側のピラー付近に貼られていることが多い

- ディーラー・整備工場:車台番号から正確なサイズを調べてもらえる

- メーカー公式サイトやカタログ:グレードごとの標準装備サイズが確認できる

- 信頼性のある車種別適合表サイト:年式・型式に応じた情報が一覧で見られる

ホイールサイズを調べる際は、一つの情報源に頼らず、複数の方法を組み合わせて確認するのが正確です。

たとえば、取扱説明書や車両のドア枠に貼られたステッカー、メーカー公式サイトなどが参考になります。また、タイヤ・ホイール専門店に問い合わせれば、適合表をもとに正確な情報を教えてくれることもあります。

特に注意したいのは、中古車や以前に改造が加えられている車です。こうした車は、すでに純正とは異なるサイズに変更されている場合があるため、必ず実際のホイールを目視で確認し、刻印やステッカーをチェックしましょう。

を一覧でご紹介します。

タイヤとホイールの適合とマッチングの基本知識

この表で重要なのは、同じホイールでもタイヤ幅によって装着の印象や安定性が大きく変わる点です。たとえば適合範囲の下限に近いタイヤは引っ張り気味になり、見た目はシャープでも乗り心地が硬くなります。

逆に幅広すぎるとタイヤが膨らんで不安定になり、偏摩耗や燃費悪化につながることもあります。適合範囲の中でも「車の使い方」に合わせた選択がポイントです。

こちらの章では外径の変化に注目して解説します。

タイヤサイズとホイールサイズの関係性

タイヤとホイールを組み合わせるうえで最も重要なのは、互いの寸法が正確に一致していることです。とくに注意が必要なのが「リム径(ホイールの直径)」と「リム幅(ホイールの幅)」です。

タイヤにはそれぞれ対応できるリム径・リム幅の範囲があり、それを逸脱すると物理的に装着できなかったり、走行中に振動が起きたり、タイヤが変形してしまうこともあります。

そのため、選び方の基本としてどのリム幅にはどのタイヤ幅が適しているかを把握しておくことが重要です。以下の表は、その目安をわかりやすく示したものです。

| リム幅(インチ) | 適合タイヤ幅(mm) |

|---|---|

| 5.5J | 165〜185 |

| 6.0J | 175〜195 |

| 6.5J | 185〜215 |

| 7.0J | 195〜225 |

| 7.5J | 205〜235 |

この表で注目すべきは、リム幅が同じでも、組み合わせるタイヤの幅によって走行性能や見た目が大きく変化する点です。

たとえば適合範囲の下限ギリギリのタイヤを装着すると、タイヤのサイドが引っ張られたような見た目になります。

これは「引っ張りタイヤ」とも呼ばれ、スタイリッシュな印象になりますが、タイヤのクッション性が落ちて乗り心地が硬くなるというデメリットもあります。

逆に、幅が広すぎるタイヤを履かせると、サイドウォールが膨らんでしまい、走行中にふらつきやすくなるほか、タイヤの一部に負担が集中して偏摩耗の原因になることもあります。

適正な外径バランスを保つサイズ変更のポイント

タイヤの外径は、ホイールやタイヤのサイズ変更時に見落とされやすいポイントです。

外径とはタイヤ全体の直径を指し、たとえば地面からタイヤのてっぺんまでの長さのことです。この数値が変わると、スピードメーターの表示にズレが生じたり、燃費の悪化、ハンドリングの変化などさまざまな影響が出てきます。

とくにインチアップ(ホイールの直径を大きくするカスタム)をする場合、見た目の迫力は出ますが、そのぶんタイヤの厚み(扁平率)を調整して、元の外径と同じになるよう工夫が必要です。

タイヤの外径を変更する際に守るべき原則やチェックポイントを以下にまとめました。

- 外径の変化は±3%以内が基本(車検・メーター誤差許容)

- 扁平率を下げて調整し、外径を維持する

- 外径が大きくなるとフェンダーとの干渉に注意

- 小さくなると車高や加減速のバランスが崩れる

- 変更前後でmm単位の比較を行う

外径の変化は見た目だけの問題ではなく、安全性や法的な基準にも直結します。

たとえば純正タイヤの外径が630mmの車であれば、±3%の範囲(約610〜650mm)に収まっていれば問題ありませんが、これを超えてしまうと冒頭でお伝えしたような走行に影響が出るだけでなく、最悪の場合は車検に通らなくなる恐れがあります。

つまり、ただ「見た目をかっこよくしたい」だけで選ぶのは非常に危険です。デザイン性と実用性の両立、そして法的な安全ラインを意識したホイール選びが求められます。

次は、こうした調整をしてもなお発生しやすい装着時のズレについて詳しく見ていきましょう。

走行・安全性に関わるマッチング時の注意事項

「サイズは合ってるはずなのに、走行時に違和感がある…」そんな経験をしたことはありませんか?その原因は、ホイールの見えない部分に潜んでいることが多いです。

たとえばインセット(ホイールの中心から取り付け面までの距離)や、ハブ径(ホイールの中央の穴の直径)、ナットの形状などは、パっと見ではわかりにくいですが、適合していないとトラブルの元になります。

こうした細かい寸法のズレが振動や異音の原因になり、重大な事故につながることもあるのです。

具体的にチェックすべきポイントを整理しましたので、購入前・装着前に必ず目を通してください。

- インセットの違いでフェンダー干渉やタイヤのはみ出しが起きる

- ブレーキキャリパーとの干渉がないか必ず確認

- ハブ径が合わない場合はハブリングで調整する

- ナットの座面角度がホイールに合っているかを確認

- 仮装着・試走で振動・ブレ・音をチェックすることが重要

こうした“見えないズレ”を放置すると、高速走行中に車体がブレたり、ホイールのナットが緩んで脱落するリスクすらあります。とくに中古品やネット購入では「汎用タイプ」や「他車種流用」のホイールも多く、知らずに装着すると大きな事故の原因になります。

ホイール選びに迷ったら、必ず専門店で試着(フィッティング)を行い、取り付けに問題がないか確認してもらうのが安心です。

次の章では、こうしたポイントを踏まえたうえで、人気車種別におすすめのホイールサイズを一覧で紹介していきます。

インチアップ・インチダウンのメリットとリスク

ホイールサイズの変更は、単なる見た目の変化にとどまらず、走行性能や快適性、安全性にまで影響を及ぼします。インチアップ・インチダウンにはそれぞれ異なるメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。

たとえば「カッコよくなるなら大きくすればいい」と安易に考えると、思わぬ不具合や不快な乗り心地につながる可能性もあるため注意が必要です。

この章では、外観・性能・費用・リスクといった複数の観点からホイールサイズ変更の影響を整理し、判断に役立つ情報を提供していきます。

見た目と性能が変わるインチアップの特徴

インチアップとは、ホイールの直径(インチ数)を大きくし、それに合わせてタイヤの高さ(扁平率)を低くするカスタムのことを指します。

これにより、車全体の印象がシャープでスポーティーになり、さらにタイヤのたわみが抑えられるため、ハンドル操作の反応が良くなるといった利点もあります。

特にスポーツ志向の車両では効果が実感されやすく、サーキットや高速道路での安定感も向上します。

ただし、タイヤが薄くなる分だけ衝撃吸収性が低下し、段差や路面の継ぎ目で「ゴツゴツ感」を感じやすくなるのが難点です。

また、タイヤ・ホイール自体の価格も上がりやすく、維持コストも増える傾向にあります。

見た目や運動性能の向上に対する対価として、快適性や費用面のバランスをどう取るかが重要なポイントです。以下にインチアップによる主な変化をまとめましたので、参考にしてください。

| 項目 | インチアップの効果 |

|---|---|

| 見た目 | ホイールが大きく見えてスポーティな印象に |

| 操作性 | タイヤの剛性が上がりコーナリング性能が向上 |

| 衝撃吸収性 | タイヤが薄くなるため、段差の衝撃を感じやすい |

| タイヤ価格 | 薄型・大径タイヤは価格が高め |

このように、インチアップにはデザイン性やスポーツ性能の向上といった魅力がある一方で、乗り心地の悪化や維持費の増加といった現実的なデメリットも伴います。

特に日常の街乗りがメインの方にとっては、段差を通るたびに振動が気になるなど、ストレスの原因となることも珍しくありません。

そうした背景から、見た目よりも快適性を優先するユーザーに選ばれているのがインチダウンです。次の項目では、インチダウンによる効果や注意点について詳しく見ていきます。

乗り心地や費用を抑えるインチダウンの効果

インチダウンとは、純正より小さなホイールを装着し、代わりに厚みのあるタイヤを合わせるカスタム方法です。これによりタイヤのエアボリュームが増し、路面からの衝撃を和らげてくれるため、乗り心地が格段に良くなります。

また、タイヤ幅を細くすることで雪道やぬかるみといった滑りやすい路面でも接地圧が高まり、安定したグリップが得られるのも特徴です。

快適性と悪路での走行性能を両立できる選択肢として、多くのドライバーに支持されています。

インチダウンによる主な効果は以下のとおりです。

- タイヤのクッション性が増し、乗り心地が向上する

- タイヤ価格が下がるため、ランニングコストが安くなる

- スタッドレスタイヤとして使用する際に雪道性能が高まる

- ホイールやタイヤの選択肢が広がる

このように、インチダウンはスタッドレスタイヤとの相性が非常に良く、雪道や寒冷地での冬季走行では特に有効です。タイヤ・ホイールの価格を抑えながら、安全性や乗り心地を確保できるため、経済性と実用性のバランスを重視するユーザーに選ばれています。

ただし、ホイールが小さくなることでブレーキキャリパーに干渉する可能性や、見た目の迫力が減少するなどの注意点もあります。

サイズ変更による誤差・干渉・車検への影響

ホイールサイズの変更は、車の外観や性能だけでなく、法的な基準や安全性にも大きく影響します。たとえばタイヤ外径が変わるとスピードメーターの表示に誤差が出たり、フェンダーやサスペンションに干渉してしまうリスクがあります。

特に大幅な変更を伴うカスタムでは、見た目の変化や走行性能に目を奪われがちですが、こうした基礎的なルールや車検への適合性を把握しておくことが不可欠です。

以下に、サイズ変更時に必ず確認しておきたいポイントをまとめました。

- 外径変化は±3%以内に抑える(メーター誤差の基準)

- フェンダーや足回りとの干渉がないか実測する

- 車検非対応サイズを装着していないか確認する

- メーカーの適合表や国土交通省の保安基準を事前に確認する

- メンテナンス時のナットサイズやトルク管理も忘れずに

このように、インチアップ・インチダウンを含むホイールサイズ変更は、自己流の判断で行うと重大なトラブルや違法改造につながる恐れがあります。

とくに保安基準やスピードメーターの誤差範囲を超えてしまうと、車検不合格や罰則の対象になる可能性もあります。

見た目の格好良さやパフォーマンスを追求する前に、安全性と法的基準の両立を第一に考えることが重要です。

ここまでで、サイズ変更にともなうリスクや適合確認の重要性について理解を深めていただけたかと思います。しかし実際の装着段階になると、「ホイールは買ったのに取り付けできない」といった思わぬトラブルが起こることもあります。

とくにPCDの不一致やナットの形状違いは、初心者が見落としやすいポイントであり、慎重な対処が必要です。次章では、これらが合わない場合にどう対応すべきかを詳しく解説していきます。

PCDやナット形状が合わないときの対処法

ホイールを選ぶときには、「サイズ」だけでなく、「ボルト穴の間隔(PCD)」や「ナットの形状」などの細かな規格にも目を向ける必要があります。たとえサイズが合っていたとしても、こうした規格が車と一致していなければ、物理的に取り付けることはできません。

とはいえ、すべてがNGというわけではありません。わずかなズレであれば、専用の補助パーツを使うことで、安全に取り付けできるケースもあります。

この章では、そうした“対応できるズレ”と“対応できないズレ”を見極める力を身につけ、トラブルを未然に防ぐための知識を解説していきます。

ハブリング・スペーサーなどで装着できるケース

ホイールを取り付けようとしたときに、「中心がうまくはまらない」「ナットが途中までしか締まらない」といった違和感を覚えた経験はないでしょうか?

これは、ホイールの穴の大きさ、形状、ナットの角度などが車側と微妙に合っていないことが原因です。こうした“わずかなズレ”であれば、調整パーツを使って安全に取り付けることが可能な場合があります。

下記には、具体的にどのようなズレに対して、どんなパーツで対処できるのかをまとめました。

| 状況 | 使用する補助パーツ | わかりやすい解説 |

|---|---|---|

| ホイールの穴が大きく、中心にフィットしない | ハブリング | ホイールの穴と車側の突起(ハブ)をピッタリ合わせるリング |

| ホイールが内側に入りすぎてしまう | スペーサー | ホイールを外側に少し出して見た目や干渉を調整する板状のパーツ |

| ナットがうまく締まらない | 専用ナット | ホイールの形状に合った角度のナットでしっかり締める |

たとえば、ホイールの中心穴が車体側の突起(ハブ)より大きいと、取り付け時にすき間ができて振動やブレの原因になります。この場合は「ハブリング」で隙間を埋めれば、安定した走行が可能です。

また、ホイールが内側に入りすぎて車体に干渉するなら、「スペーサー」で位置を外側にずらせば干渉を防げます。

さらに、ナットとホイールの角度が違うと、きちんと締まらず緩むリスクがあります。このときは専用ナットを使う必要があります。

ただし、これらの方法は微調整に限った対処です。規格そのものが違う場合は補助パーツでは対応できません。

構造的に適合しない場合のリスクと注意点

ホイールと車の規格が根本的に違っている場合、補助パーツでは対応できません。無理に装着すると、走行中にタイヤが外れる、ブレーキに干渉する、ハンドルが取られるなど、重大なトラブルを引き起こす可能性があります。そうなる前に、以下のようなケースに該当しないかを必ず確認しましょう。

| 合わないパターン | なぜダメか |

|---|---|

| 穴の数が違う(例:車が4穴、ホイールが5穴) | ボルトが通らず、取り付け不可能 |

| 穴の間隔(PCD)が違う | ボルトの位置がズレていて締められない |

| タイヤが大きく飛び出す、または内側に入りすぎる | ボディやブレーキとぶつかるおそれがある |

| ナットの角度がホイールと合っていない | 締めても緩みやすく、走行中に外れる可能性がある |

| ホイールの中心穴が小さすぎる | 車体の突起に入らず、ホイールが装着できない |

たとえば、車が4つ穴でホイールが5つ穴なら、穴の本数が合わず装着不可です。穴数が合っていてもPCD(穴と穴の間隔)が違えば、ボルトが正しく締まらず危険です。

インセットが大きく違うと、タイヤが飛び出したり内側に入りすぎて車体に干渉します。ナット角度が合わない場合も、締まっているように見えて実は緩んでいることがあります。

また、中心穴が小さいホイールはハブに通らず物理的に装着できません。

こうしたケースでは、「そのホイールは使えない」と判断し、安全性を最優先に選びましょう。

特にスタッドレスタイヤや中古ホイールを選ぶ際は、「安いから」「流用できそうだから」と安易に判断しがちです。そこで次の章では、そうした購入時に失敗しないための具体的なチェックポイントをご紹介します。

オンライン購入で失敗しないための注意点

ネットで中古ホイールを探すと、価格が手頃で種類も多く、便利に感じるかもしれません。しかし、実物を見ずに購入する以上、写真や説明文だけでは分からない点も多くあります。

そのため「ちゃんと自分の車に使えるか」を見極める力が欠かせません。

オンライン購入時のトラブル防止策を以下の通りです。

- 販売元が信頼できる業者か確認する(評価・レビュー・実績)

- 返品保証や適合確認サービスがあるか事前にチェック

- 「車種専用」と記載されているかを確認(汎用品は要注意)

- 不明点は購入前に問い合わせることが重要

- 購入後は実店舗での取付予約や点検もセットで検討する

特に「安いから」と勢いで購入し、実際にはサイズや規格が合わず使えなかったという失敗例は後を絶ちません。購入前に販売者の信頼性や返品対応、サイズ表記の正確性をしっかり確認しましょう。

さらに、届いたらすぐに取り付けるのではなく、まずプロの整備士に点検してもらうのが安全です。これにより、思わぬ事故やトラブルを未然に防ぐことができます。

よくある質問とその解説|ホイールサイズ選びの疑問を解消

ホイール選びで多くの人がつまずくのは、「表記の意味がよく分からない」「アルミとスチール、どちらがいいの?」「ネットと店舗ではどちらが安心?」といった基本的な疑問です。

この章では、初心者でも迷わず判断できるよう、よくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。初めてホイールを選ぶ方は特にチェックしておきましょう。

- ホイールの構造(1ピース〜3ピース)と素材の違いって?

-

ホイールは作り方の違いで、1ピース・2ピース・3ピースに分かれます。1ピースは一体で作られ、軽くて丈夫で価格も手頃。3ピースは複数の部品を組み合わせた構造で、デザインやサイズの自由度は高いですが、値段も高くなります。どれを選ぶかは、「性能」「見た目」「価格」のどれを重視するかで決めるとよいでしょう。

- アルミホイールとスチールホイール、どう選べばいい?

-

アルミホイールは軽くて見た目がオシャレ。スチールホイールは丈夫で安く、特に冬場の使用に向いています。たとえば「夏はアルミ、冬はスチール」で使い分ける人も多いです。軽いアルミは燃費にも少し影響があるため、走行性能を気にする方にはおすすめです。使う季節や目的で選びましょう。

- サイズ表記にある「J」や「ET」ってどういう意味?

-

「6.5J」のJはホイールのふちの形、「+45」などのET(インセット)はホイールの取り付け面がどの位置にあるかを表す数値です。このETが合っていないと、ホイールが内側や外側に出すぎて、ボディやブレーキにぶつかる恐れがあります。ホイールを選ぶときは、必ず自分の車に合った数値か確認することが大切です。

- イエローハットなどの店舗でホイールを選ぶメリットは?

-

店舗では「車種に合うか」をその場で調べてくれたり、実際にホイールを合わせて確認してくれます。ナットの締め付けやバランス調整も専門スタッフが行ってくれるので安心です。車検に通るサイズかどうかの相談もできるため、「ネットは不安…」という方は、まず店舗で相談するのが安全で確実です。

まとめ

ホイールを見た目だけで選んでしまうと、装着できない、車体と干渉する、走行中の異音や振動が発生するといったトラブルにつながる可能性があります。

これまでの内容をふまえ、購入前に押さえるべき重要なチェックポイントをあらためて整理しましょう。

- 車種に合う純正サイズ(リム幅・インセット・PCD・穴数)を正確に把握する

- タイヤとの外径バランスを維持し、スピードメーター誤差を避ける

- インチアップ・インチダウン時の影響と車検基準を確認する

- 中古品・オンライン購入時は状態と適合性を徹底確認する

ここまでで解説してきた項目を押さえておけば、ホイール選びでの大きな失敗を避けることができます。

特に初心者の方は、「安い」「かっこいい」といった第一印象だけで判断せず、「自分の車に安全に使えるか」を最優先に考えることが大切です。

モビフルパーツでは、中古のホイールを多数取り扱っています!

古物商許可を取得した業者が出品しているので、高品質な中古のホイールを適正価格で購入できます。

そのほか、ホイール以外にも約30万点の車の中古パーツを取り扱っているので、気になる方はぜひチェックしてください!

ホイール

¥ 7,700

ホイール

¥ 5,500

ホイール

¥ 5,500

ホイール

¥ 6,600

ホイール

¥ 7,700

ホイール

¥ 4,400

ホイール

¥ 6,600

ホイール

¥ 22,880

ホイール

¥ 19,580

ホイール

¥ 3,520

ホイール

¥ 24,420

ホイール

¥ 24,420

ホイール

¥ 5,500

ホイール

¥ 6,600

ホイール

¥ 4,950

ホイール

¥ 7,700

ホイール

¥ 12,210

ホイール

¥ 4,400

ホイール

¥ 5,500

ホイール

¥ 6,600

ホイール

¥ 30,470

ホイール

¥ 12,210

ホイール

¥ 22,880

ホイール

¥ 4,400

タイヤホイール

¥ 83,820

タイヤホイール

¥ 53,350

タイヤホイール

¥ 15,290

タイヤホイール

¥ 24,420

タイヤホイール

¥ 30,470

タイヤホイール

¥ 60,940

タイヤホイール

¥ 15,290

タイヤホイール

¥ 42,680

タイヤホイール

¥ 18,370

タイヤホイール

¥ 12,210

タイヤホイール

¥ 12,210

タイヤホイール

¥ 12,210

タイヤホイール

¥ 30,470

タイヤホイール

¥ 22,880

タイヤホイール

¥ 9,350

タイヤホイール

¥ 8,800

タイヤホイール

¥ 8,800

タイヤホイール

¥ 9,350

タイヤホイール

¥ 8,800

タイヤホイール

¥ 27,500

タイヤホイール

¥ 21,340

タイヤホイール

¥ 45,760

タイヤホイール

¥ 12,210

タイヤホイール

¥ 22,880